Mit der aktuellen Sonderausstellung soll gleich zweierlei Denkmal gesetzt werden: Einmal mehr der Weltkunststadt Paris, sowie erstmals den jüdischen Künstlerinnen und Künstlern der mehrheitlich migrantischen École de Paris („Schule von Paris“). Die Übernahme der 2021 im Pariser Musée d’ Art et d‘ Histoire du Judaïsme gezeigten Schau „Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940“ ist die erste große Würdigung dieser Form in Deutschland. Ihrem Anspruch nach will sie zeigen, „wie migrantische, oft marginalisierte Positionen als Teil der Pariser Avantgarde das heutige Verständnis der Kunst der westlichen Moderne prägten.“

Und was war das Paris der ersten Hälfte dieses widersprüchlichen, in vielen Fällen katastrophalen 20. Jahrhunderts für eine Schule! Die gewachsenen Strukturen aus Akademien (Paris war auch die erste Stadt, die in Form von privaten Kunstakademien Frauen die Möglichkeit des Kunststudiums bot), Kunststätten und den inoffiziellen, oft verruchten Künstlerorten in Montmartre und Montparnasse, waren von weitreichender Strahlkraft, eben magnétique.

Dass es daher Anfang des Jahrhunderts Künstler:innen von weit und fern in die französische Kapitale zog, ist die weniger beachtenswerte Tatsache dieser Ausstellung. Dass jedoch die „Wiege der Moderne“ nicht ohne die (jüdischen) Immigrant:innen zu denken ist, die Paris in der Dekade vor dem Ersten Weltkrieg als ihre Wirkstätte erwählten, wäre die eigentlich spannendere These gewesen.

L‘ École de Paris

Im eigentlichen handelt es sich weder um eine Kunstschule, noch um einen einheitlichen Kunststil. Die rund 130 Individualist:innen der École de Paris schufen in allen Stilen der Zeit, in der es keinen vorherrschenden mehr gab. Trotz aller Unterschiede in Herkunft, Glaube und Geschlecht, lebten und arbeiteten die Frauen und Männer in den widrigen Ateliers zusammen, trafen sich regelmäßig in den Cafés, Bars und Theatern.

1925 hatte der Kunstkritiker André Warnod den Terminus geprägt, um gegen die aufkommende Stimmung gegen jenen Multikulturalismus in der französischen Kunst das Kosmopolitische zu verteidigen. Für Warnod war die angebliche Dominanz von Ausländer:innen, die im wichtigen Salon des Indépendants ausstellten, keine Gefahr, sondern eine Bereicherung. Warnod trat damit wenige Jahre vor der perversen Nationalisierung der Kunst für kulturelle Vielfalt ein, indem er die Signifikanz von Paris, als einer Schule des Lebens, für die Ausbildung einer Kunstsprache betonte – vor jedem Herkunftsland, vor jeder ››Rasse‹‹ und Nation.

Aufbau und Erzählstruktur

Paris als der große gemeinsame Nenner der heterogenen Gruppe ist der eigentliche Protagonist der Schau, darauf deutet schon der Titel. Wie ein Mahnmal für das alte Paris steht im Entree verlassen eine Stadtansicht des Malers Rudolf Levy. Zuvor projiziert eine animierte Weltkarte eindrücklich, von wo und wann die Ausgestellten nach Paris strömten.

Erst nach diesem prologartigen Einstieg öffnet sich der Raum großzügig und stellt uns in Porträts die Gesichter der ersten Ankommenden vor. Danach entfaltet sich in zehn Kapiteln, wie „Avantgarde“, „Les années folles“ und „Renaissance juive“, mit Hilfe von Fotografien, Zeitungen, Tondokumenten und immer mit Verweis auf die Biografien der vom Zeitgeschehen eingeholten Künstler:innen, der Lebens- und Arbeitsraum Paris in chronologischer Erzählung. In den über 120 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der über 30 Künstler:innen sind neben den großen Namen wie Marc Chagall auch weniger bekannte und in Vergessenheit geratene. Das Ende ist mit der Jahreszahl 1940, dem Einmarsch der NS-deutschen Wehrmacht, deutlich bezeichnet, wohingegen der Beginn an keiner Stelle wirklich einleuchtend geschildert wird, waren ja auch vor 1905 bereits Ausländer:innen nach Paris gekommen, was in der Ausstellung auch genannt wird.

“Je suis Modigliani, paintre et juif.“

Ob aus Italien, wie der aus Livorno stammende Amadeo Modigliani, ob mit russischen, polnischen, ukrainischen, belarussischen oder deutschen Wurzeln, das Selbstverständnis der meisten dieser Künstlerinnen und Künstler war ein oftmals selbstbewusstes Jüdischsein. Wenn dies auch nicht bei allen so deutlichen Ausdruck in der Kunst fand, wie beispielsweise bei Marc Chagall, der jüdische Folklore zum Thema seiner Bilder machte.

Aber Gemeinschaftsprojekte, wie das auf Jiddisch erschienene Kunstjournal Makhmadim, zeigen, dass sich etliche Künstler:innen mit einer explizit „jüdischen Kunst“ auseinandersetzten, wie zum Ersatz für die verlorene Heimat. Das achte Kapitel zur Renaissance Juive, die hier auf die 1930er Jahre beschränkt bleibt, widmet sich künstlerischen Reflexionen über das kulturelle Erbe dieser Zeit, in der es noch einmal einen migrantischen Zustrom aufgrund der Pogrome in Osteuropa gab.

Die Frage ist nicht, warum Paris, aber: weshalb aus der Provinz?

Eine Notiz von El Lissitzky zu Beginn der Ausstellung stellt Fragen, die bestimmend waren für die Neuankömmlinge, deren Kunst das Sezieren der Natur wie der eigenen Person war: „Wer waren wir, welchen Platz nahmen wir im Konzert der Nationen ein, was war unsere Kultur?“

Die Zerrissenheit und Heimatlosigkeit, wenig später auch Staatenlosigkeit, und die darin enthaltenen Erfahrung von existentieller Not und Bedrohung – waren sie der Nährboden auf dem der radikale Bruch mit der Tradition gedieh? Fragmentiert wie ihre Leben, so wurde jedenfalls ihre Kunst. In Paris trafen all diese gleichen und doch verschiedenen Erfahrungshorizonte spannungsreich aufeinander. Mögen auch manche der radikalen Ideen in den heimatlichen Provinzen gekeimt haben, entladen konnten sie sich erst so richtig in der kreativen Umgebung des kosmopolitischen Paris mit seinen illustren Quartieren.

Fosos: Nicole Guether 2023

„… nach Montparnasse, um schrecklich zu sündigen.“ (Max Jacob)

Der legendäre Sündenpfuhl Montmartre war für viele zu teuer geworden, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs leitete den endgültigen Untergang als künstlerischen place-to-be ein. Picasso war 1910 einer der ersten, den es zum linksseitige Montparnasse zog, das zum neuen Mekka der Clique von Künstler:innen avancierte. Sie konnte sich genauso gut in den umliegenden Cafés La Rotonde und Le Dôme zum Versacken treffen und im Atelierhaus „La Ruche“ des Bildhauers Alfred Boucher arbeiten. Die Verschiebung vom Kunstquartier, wo mit den Impressionisten die Kunstrevolte einst begann, ist schnöder Gentrifizierung geschuldet!

Gestaltung

Das Ausstellungsdesign ist zurückhaltend und setzt nur sparsam auf den Einsatz von Farbe. Die wenigen Aufbauten sind mit Bezügen zu Bahnhöfen, was thematisch passend ist, waren viele Mitglieder lebenslange Nomaden, die niemals wirklich irgendwo ankamen.

Mit der gegebenen Raumordnung, in der sie das übernommene Konzept unterzubringen hatte, dürfte die Kuratorin Shelley Harten vielleicht nicht recht glücklich gewesen sein. Zwar macht die vorgenommene Einteilung Sinn, wonach die Erzählung vom ersten Hauptsaal ausgehend in den Räumen der rechten Seite der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg gilt, während linksseitig, beginnend mit den années folles, die Zeit bis 1940 abgedeckt wird. Im metaphorischen Sinne verläuft so ein Graben durch den ersten Saal. Aufgrund dieser Einteilung wird jedoch bedauerlicherweise der Erste Weltkrieg in einer Korridorsituation räumlich wie sprichwörtlich an den Rand gedrängt, was seiner kulturhistorischen Bedeutung für diese lost generation kaum entspricht.

Der Platz im großzügigen Raum davor bleibt hingegen fast ungenutzt, steht in ihm doch lediglich ein großer Tisch, der zur Interaktion einladen soll. An zwei Wänden prangen groß eine Chronologie sowie eine stilisierte Stadtkarte des artistic Paris. Und doch wirkt dieser Bereich behelfsmäßig. Fast schon brüsk ist an der verbliebenen freien Wand das berührend-schockierende Gemälde „La Mort et la Femme“ von Marevna isoliert angebracht, es wirkt etwas deplatziert und kann auch nicht recht als Vermittler zum nachfolgenden Raum betrachtet werden.

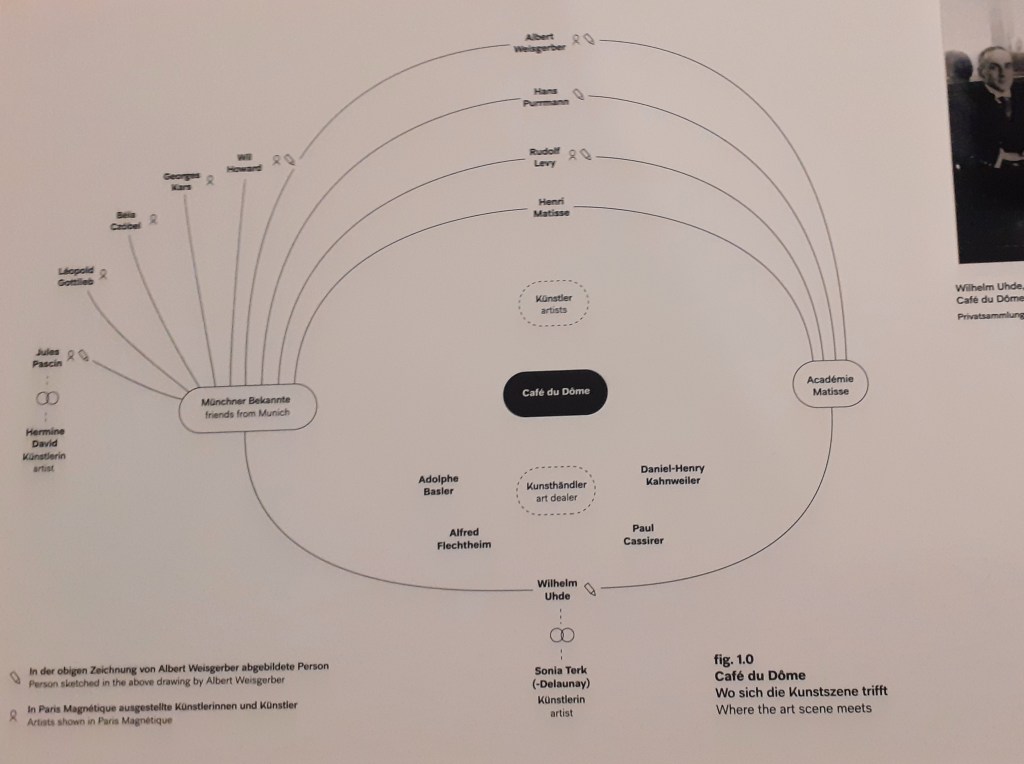

Eine geschicktere Berücksichtigung des Raums und seiner Möglichkeiten hätte interessante Potenziale geboten. Die anschaulich gestalteten Graphiken, welche die verworrenen persönlichen und räumlichen Beziehungsgeflechte visualisieren, hätten deutlich großer ausfallen können. Groß an der Wand platziert hätten sie Signale setzen können und die Lesbarkeit erleichtert. Auch ein interaktiver Gebrauch wäre denkbar, so wie die uns auf Tabletts durch die Ausstellung begleitende Chronologie, die in der Mitte der Ausstellung als großes Wandbild auftaucht. Ebenfalls Mut zur Größe hätte der Umgang mit den fabelhaften fotografischen Zeitdokumenten verdient, die ich mir als groß aufgezogene Wandreproduktionen gewünscht hätte. Was für eine Chance diesen oft (vergessenen) Künstlerinnen und Künstlern in Lebensgröße von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Warum hier dieses Kleinklein?

Fotos: Nicole Guether 2023

Fazit

Ein Manko dieser Ausstellung sind, wenn auch weniger gewichtig, die fehlenden Sitzgelegenheiten. Gewichtiger, erscheint mir jedoch jenes inhaltlicher Natur: die Ungleichheit der Protagonisten. Dem Paris der École wird immerhin 7/10 der Ausstellung eingeräumt.

Die Ausstellung verhandelt die Migrant:innen nur am Rande aus kunsthistorische Perspektive. Ihr geht es nicht um die Stilvielfalt der über 30 gezeigten Künstler:innen. Die Werke bieten eher den Anlass, um im Objekttext biografische Angaben nennen zu können. Dadurch geht auch der avantgardistische Impetus dieser Künstler:innen verloren. Dass die Moderne nur mit ihnen in der uns bekannten Form möglich wurde, bleibt so Behauptung. Hier hätten sich interessante, tiefer gehende Fragen angeboten, z.B. inwiefern das jüdische Verbot der Darstellung des Menschen Entwicklungen der Moderne beförderte? War die Modernefeindlichkeit der jüdischen Gemeinden Osteuropas ebenfalls Grund für ein künstlerisches Exil? Hier ließe sich der Fall von Chaim Soutine heranziehen. Oder wie einzigartig war die migrantische Erfahrung? Sehr schade ist auch, dass die Situation in den Herkunftsländern fast gänzlich außen vor bleibt – umso mehr als sie ja wichtig war für die Ausprägung jüdischer Identitäten der Künstler:innen, welche die Ausstellung wesentlich mitbehandelt. So wird, kann gar kein neuer Blick auf die Kunstgeschichte der Moderne geworfen werden, was aber Anspruch der Ausstellung ist.

Die jüdischen Künstler:innen der École waren die letzten eines über Jahrhunderte gewachsenen europäischen Judentums, das in der Shoa vernichtet wurde. An vielen Stellen wird zwar das Paris der Cabarets und Bohemiens heraufbeschworen, was teilweise Klischees bedient ohne der prekären Existenz der Exilkünstler:innen wirklich gerecht zu werden. Anstatt dieser Wiederholungen hätte ich mir die lebhafte Wiedererstehung einer anderen verlorenen Welt gewünscht: Die des aschkenasischen Stetls und der Yeshiva. Diese heute unbekannte Welt wird an keiner Stelle der Ausstellung präsent und wird nur mit Stichpunktnennungen bedacht.

Man stelle sich indes das Entree vor, das Chagalls Witebsk oder dem kaukasischen Tscheboksary der Marevna entsprungen scheint. Von dort aus führe der Weg in das Paris des frühen 20. Jahrhunderts – das jedoch mit unterlegter Musik und Stimmengewirr aus dem Off, während uns an den Wänden projizierte Bilder und Filmszenen die Kunst und das Lebensgefühl der 30 Künstler:innen dieser Ausstellung vor Augen führen. Das wäre ein eindrucksvoller Wechsel und ein ähnlicher Schock, wie jene ihn erfahren haben dürften!

Fazit: Eine wichtige Ausstellung, aus der man inhaltlich wie gestalterisch hätte mehr machen können. Doch dass sie gerade auch die weniger bekannten Künstler:innen dieser verschollenen Generation zeigt, ist ein großes Verdienst!

Paris Magnétique, 1905 – 1940

Jüdisches Museum Berlin vom 25.1. bis 1.5.2023

Kuratierung Shelley Harten (Jüdisches Museum Berlin), Pascale Samuel (Jüdischen Museums Paris)

Pingback: “Paris Magnétique, 1905 bis 1940” im Jüdischen Museum Berlin – nicoleguether